飲食業界における三杯酢とは?

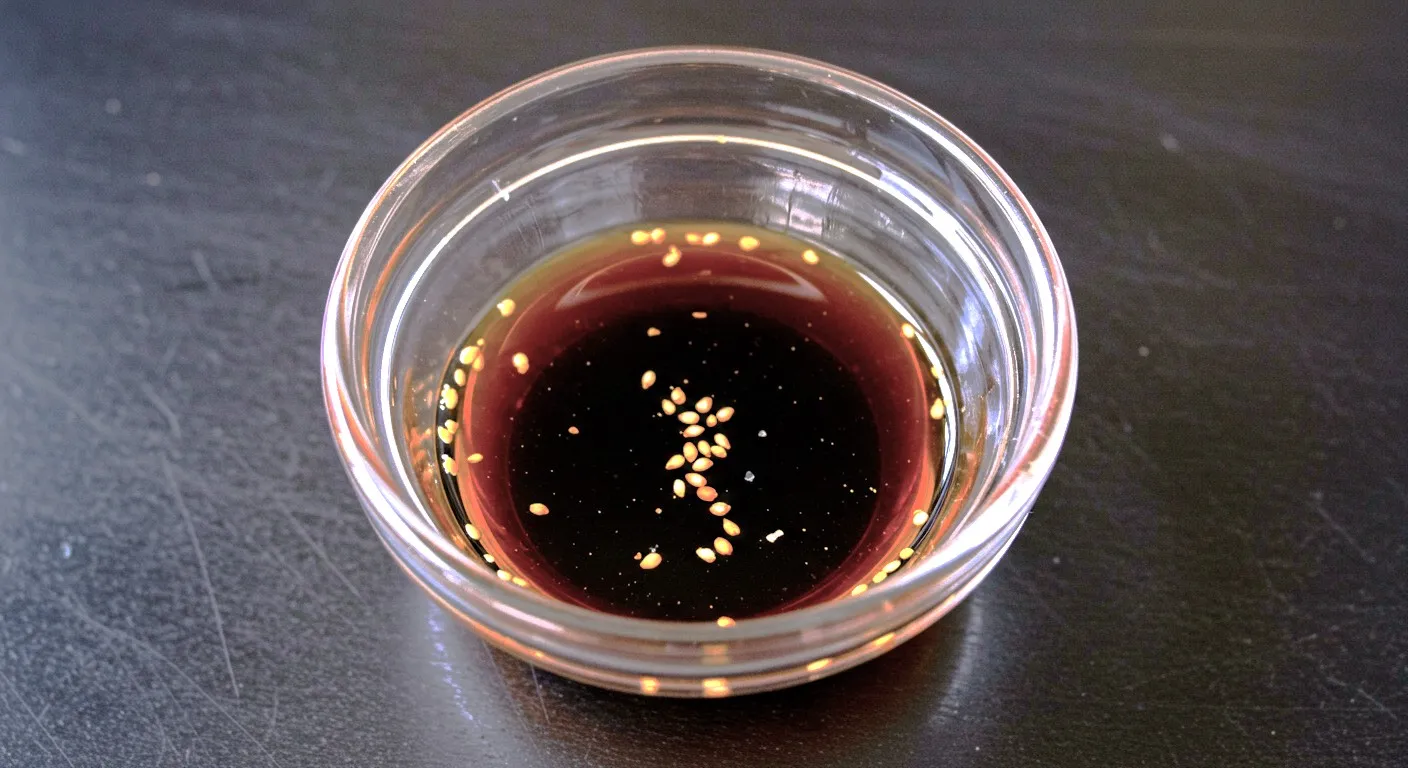

飲食の分野における三杯酢(さんばいず、Sanbai-zu、Vinaigre triple)は、酢・醤油・みりん(または砂糖)を等量ずつ合わせた和風調味料の一種です。古来からさまざまな和食の和え物や酢の物に用いられ、そのバランスの取れた酸味と旨味が特徴です。名前の由来は、三種類の「杯」すなわち三つの調味料を「酢」に加えることにあります。シンプルな組成ながら、旬の魚介や野菜の風味を引き立て、家庭料理から料亭料理まで幅広く活用されてきました。

英語ではVinegar DressingやThree-cup Vinegarと表記され、フランス語ではvinaigrette trois tassesと呼ばれます。近年では比率を変えたアレンジや、柑橘果汁やだしを加える変化球レシピも登場し、健康志向や多様な食文化にも柔軟に対応する万能調味料として再評価されています。

三杯酢の歴史と発展

三杯酢の起源は江戸時代に遡るとされます。庶民の食卓では、酢の物や和え物が暑気払いとして夏場に好まれ、酢・醤油・砂糖を混ぜる簡易レシピが広まりました。やがてみりんの普及によって砂糖の代替として使われるようになり、現在の三杯酢が定着しました。

明治・大正期には洋食文化の影響でビネグレットと比較されることもありましたが、和食の調味文化を守る調味料として料亭や旅館で重用されました。戦後の食糧事情が改善すると、家庭料理や学校給食にも取り入れられ、全国的に普及しました。

三杯酢の言葉の由来と構成

「三杯酢」の名は、「酢に三つの『杯』を加える」という直喩的な造語です。伝統的には、酢:醤油:みりんの割合を1:1:1とし、味を見ながら微調整します。地域や家庭によっては、砂糖を加えたり、だし汁を1杯混ぜて四杯酢にするアレンジも見られます。

素材が持つ自然の甘みや旨みを引き出すため、酢の種類を変えてみたり、薄口醤油を用いたりすることで、見た目や風味の変化を楽しむことも可能です。

現代の使われ方とアレンジ例

現在では、刺身のつまの和え物やきゅうりの酢の物はもちろん、サラダのドレッシング代わりにも使われています。梅肉や柚子汁を加えたり、オリーブオイルを少量足すなど、和洋折衷のアレンジが人気です。

また、低カロリー志向の高まりから、砂糖をカットしてみりんだけで甘味を付けるヘルシー版や、ノンオイルでだし酢風に仕立てたレシピも注目されています。業務用としてはボトル詰め製品やレトルトソースも多く開発され、飲食店でも手軽に利用されています。

まとめ

三杯酢は、酢・醤油・みりんを等量混ぜたシンプルながら万能な和風調味料です。江戸時代の庶民の知恵から生まれ、料亭から家庭、学校給食まで幅広く受け継がれてきました。現代では素材や調味料のバリエーションを加えたアレンジが多彩に登場し、今後も和食文化を支える基本調味料として進化を続けるでしょう。