飲食業界における青銅器時代の食文化とは?

飲食の分野における青銅器時代の食文化(せいどうきじだいのしょくぶんか、Bronze Age food culture、culture alimentaire de l'age du bronze)とは、青銅器時代(約紀元前3300年から紀元前1200年)における人類の食生活や食文化の特徴を指します。この時期は、金属加工技術が発展し、人々の生活が大きく変わった時代であり、食事の内容や調理法にも革新がもたらされました。青銅器の発明により、道具や器具が進化し、それに伴って食材の扱い方や調理法が多様化しました。食文化における変化は、主に農業技術、狩猟、漁業の発展、また集落や都市の成長と密接に関連していました。

青銅器時代の食文化の背景

青銅器時代は、鉄器時代以前の重要な歴史的時期であり、この時代の特徴的な文化的変化が食文化にも大きな影響を与えました。青銅器の登場は金属加工技術の飛躍的な進歩を意味し、それにより食事の準備に使用される道具や器具も改良されました。これにより、食材の保存や調理法に革新が起こり、より多くの種類の食材が利用されるようになりました。

青銅器時代の食文化では、農業や牧畜が発展したことで、安定的に食材を確保できるようになり、さらに多様な料理が可能になりました。狩猟や漁業も盛んであり、それらの技術が食文化に大きく貢献しました。また、貯蔵技術の向上により、食材を長期間保存することが可能となり、食事の選択肢が広がりました。

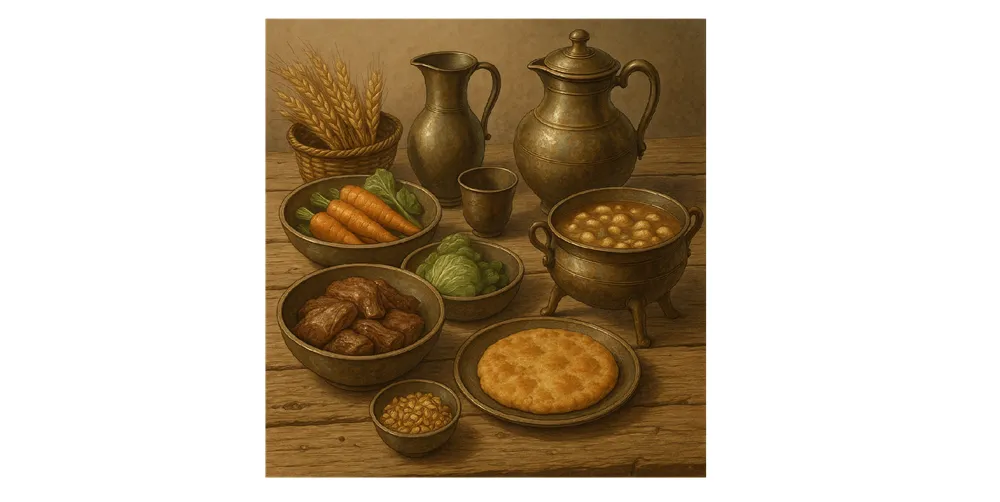

青銅器時代の人々は、精製された穀物や野菜を基盤にした食事を摂り、肉や魚も積極的に食べていました。これらの食材の扱い方には青銅器時代ならではの技術や工夫が見られます。

青銅器時代の食材とその利用

青銅器時代の食文化において、最も重要な食材は穀物、野菜、肉、魚、乳製品でした。これらの食材をどのように利用していたのか、またその調理法には時代ごとの特色がありました。

穀物は青銅器時代の主要な食材であり、特に小麦、 barley(大麦)、ライ麦などが栽培されていました。これらは粉にしてパンやお粥を作るために使用され、食事の基礎となっていました。また、穀物は発酵させてアルコールを作るためにも利用されました。

野菜は地元で栽培され、キャベツ、ニンジン、レタスなどが食卓に並びました。これらの野菜は煮る、焼く、生で食べるなど、多様な調理法で消費されていました。農業の発展とともに、食材の多様性が広がり、栄養価の高い食材が増えていったのです。

肉や魚は、狩猟や漁業によって得られ、特に牛、羊、猪、鹿などが肉食用として重要な役割を果たしました。肉は塩漬けや燻製にして保存され、料理に利用されていました。魚は新鮮なまま食べるほか、干して保存することも行われました。

乳製品は、家畜の飼育が発展する中で重要な食材となり、乳を加工してチーズやバターを作る技術が発展しました。これにより、食事の栄養バランスが取れ、長期保存可能な食品が増えました。

青銅器時代の食文化とその影響

青銅器時代の食文化は、当時の人々の生活や社会構造に大きな影響を与えました。食文化の発展は、食材の安定供給を支え、食事が社会的な交流や文化的な儀式の一部となることを可能にしました。また、食材の流通や保存方法の進歩により、食事がより多様で豊かになり、文化的な発展に寄与しました。

食事の儀式もこの時代に発展しました。宗教的な儀式や祭りでは、特定の食材が神々への奉納物として使われることがありました。例えば、神聖な儀式で使用される特別な食材や調理法があり、食事が社会的、宗教的な役割を果たす場面も多く見られました。

青銅器時代の食文化は、その後の文明にも大きな影響を与えました。特に古代ギリシャやローマの食文化においては、青銅器時代の食事方法や調理技術が受け継がれ、発展を遂げました。また、食文化に対する関心が高まる中で、現代の食文化にも青銅器時代の影響が見られる場面が多くあります。

まとめ

青銅器時代の食文化は、農業、狩猟、漁業の発展とともに、食材の多様化と調理技術の進化を促しました。この時期の人々は、青銅器の道具を駆使して食材を処理し、保存する方法を発展させました。

また、食事は単なる栄養補給にとどまらず、宗教や社会的儀式と深く関わっており、食文化が人々の生活において重要な位置を占めていたことがわかります。青銅器時代の食文化は、後の時代の食文化に多くの影響を与え、現代の食生活にもその足跡が残っていると言えるでしょう。