飲食業界における戦国時代の保存食とは?

飲食の分野における戦国時代の保存食(せんごくじだいのほぞんしょく、Sengoku-period Preserved Foods、Aliments conserves de l’epoque Sengoku)は、日本の戦国時代(15世紀末~17世紀初頭)において、長期の行軍や籠城戦、商業活動を支えた保存性の高い食品全般を指します。当時は冷蔵技術が存在しなかったため、安定した食料供給を可能にするために各地で様々な方法が工夫されました。塩漬け、乾燥、燻製、酢漬け、味噌漬けといった技術が発達し、それらは戦国大名や足軽、商人の携行食としてだけでなく、民衆の日常食にも広く浸透しました。戦場の過酷な環境下でも腐敗せず、栄養とエネルギーを保持するこれらの保存食は、戦国時代の兵站(ロジスティクス)を支えた縁の下の力持ちであり、後世の日本の調理文化や発酵食品文化にも大きな影響を与えました。特に味噌や漬物、干物などの伝統技術は、江戸時代以降に庶民の食卓へと定着し、現代に至るまで日本の食文化の根幹を成しています。

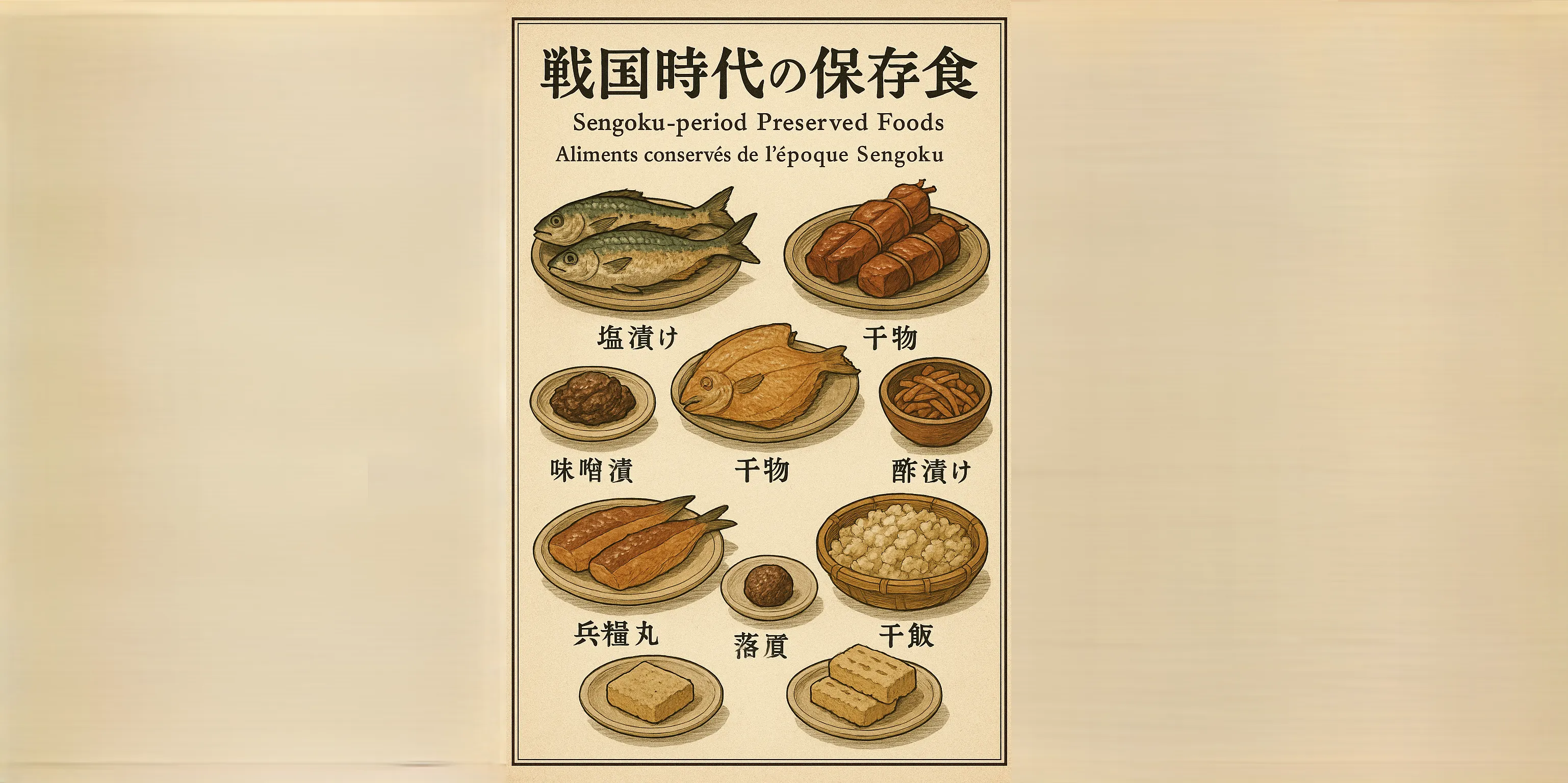

戦国時代の保存食の種類と製法

戦国時代には、主に塩漬け、乾燥、燻製、酢漬け、味噌漬けなど多彩な保存技術が用いられました。塩漬けは魚や肉を塩で締めて水分を抜き、腐敗を防ぐ方法であり、主に海沿いの地域で盛んに行われました。干物として知られる乾燥保存は、太陽や風を利用して魚や野菜の水分を蒸発させる技術で、軽量で携帯に優れるため、行軍食として重宝されました。燻製は煙の成分が抗菌作用を持つことを利用し、肉や魚に独特の香りを与えつつ保存性を高めました。酢漬けや味噌漬けは、酢や味噌が持つ酸や塩分、微生物抑制作用を活かし、野菜や魚介を長期間保存できるようにしたものです。

各地の気候風土や原材料の入手状況により、地域ごとに特色ある保存食が発展しました。たとえば北国では寒冷乾燥を利用した干物が多く、南国では高温多湿に適応した味噌や酢漬けが好まれました。また、山間部や内陸では塩が貴重品だったため、燻製や乾燥技術が中心となりました。

歴史的背景と戦略的意義

戦国時代は各地の大名が領国を巡り合戦を繰り返した時代であり、兵站(補給線)の確保は戦術・戦略上不可欠でした。保存食は兵糧丸(ひょうろうがん)や落雁(らくがん)とともに行軍道具に加えられ、長期間の籠城戦や遠征時にも食糧不足による戦意喪失を防ぐ役割を担いました。特に有名なのは武田信玄が「食料として塩漬け魚と味噌」を常備させた記録で、戦線を支えた補給体制の先進性が評価されています。

さらに、保存食は戦場だけでなく交易路や港町での商品としても流通し、商人たちの交易活動を活性化させました。海を越えた交易網では日本各地の干物や塩辛、味噌が珍重され、現地の食文化に影響を与えました。こうした食文化の交流は、戦国時代末期から江戸時代初期にかけての日本食文化形成において重要な役割を果たしました。

現代への継承と活用

今日でも、伝統的な製法を守る老舗や地方の小規模生産者によって、戦国時代から続く保存技術が受け継がれています。干物屋や味噌蔵、漬物屋などが地域の特産品として観光客を呼び込み、地域活性化にも貢献しています。また、非常食やアウトドア食として戦国の保存食の手法を応用した商品も開発され、現代のニーズに合わせたアレンジが加えられています。

さらに、発酵や保存のメカニズムを科学的に解明し、新しい加工食品の開発に役立てる研究も進行中です。菌や酵素の働きを利用する点では、味噌や漬物の伝統技術と最先端の食品工学が融合し、安全で長期保存可能な食材の開発が期待されています。

まとめ

戦国時代の保存食は、長期行軍や籠城戦を支える兵站の要として発達し、その技術は江戸時代以降の日本食文化に深く根付いています。塩漬け、乾燥、燻製、酢漬け、味噌漬けなど、多様な方法で食材の腐敗を防ぎ、今日の発酵食品文化や非常食開発にも大きな示唆を与えています。現代においても伝統技術の継承と科学的研究が進められ、戦国の知恵は新たな食文化創造の源泉となっています。