美術におけるグリッチアートとは?

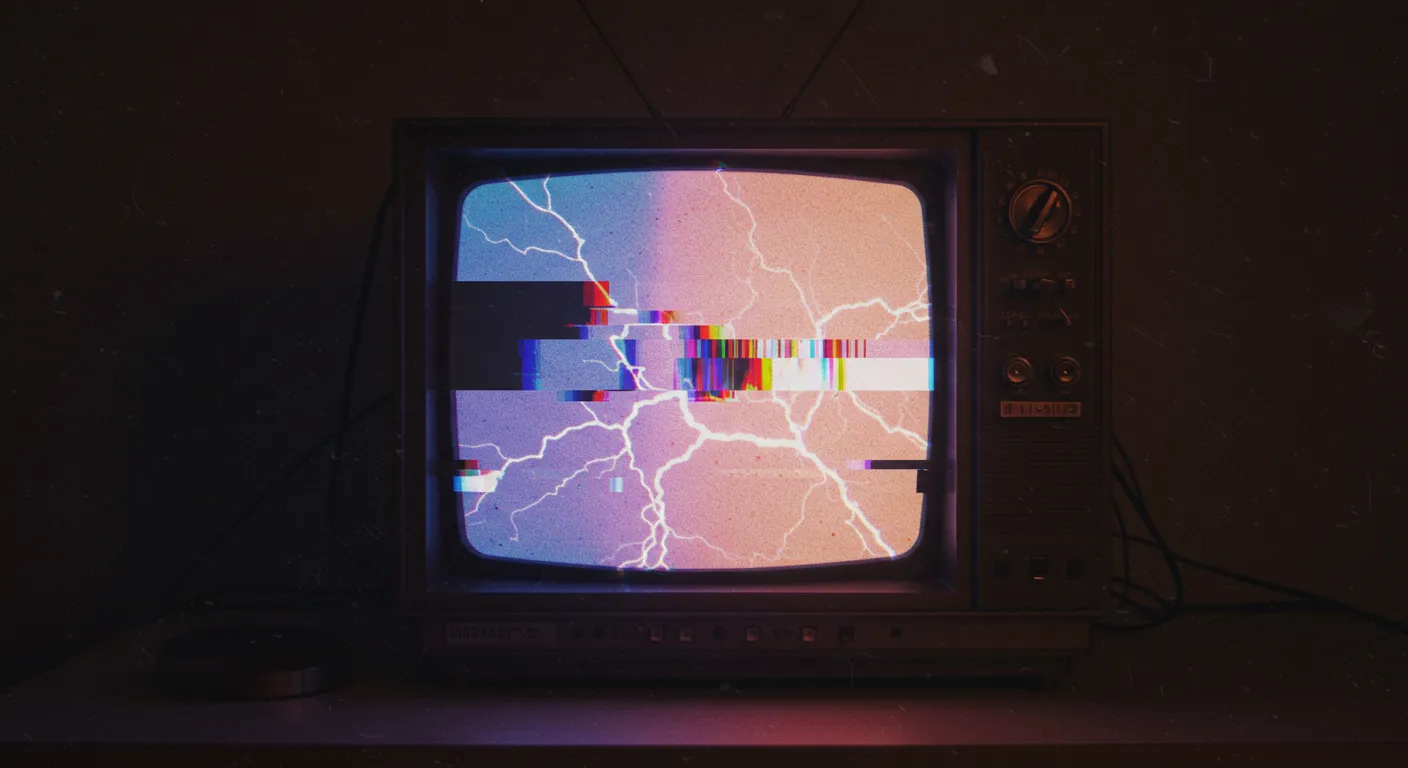

美術の分野におけるグリッチアート(ぐりっちあーと、Glitch Art、Art du Glitch)は、デジタルエラーや技術的な欠陥を意図的に活用して制作される美術表現のひとつです。

データの破損、ビットマップの歪み、信号の乱れなどを視覚的な要素として取り入れ、偶然性や予測不能な美しさを追求します。特に、デジタルメディアやインターネット文化の発展とともに、新しい表現技法として注目されています。

グリッチアートの歴史と発展

グリッチアートの概念は、20世紀中頃の電子技術の発展とともに生まれました。「グリッチ(glitch)」という言葉は、電子機器の誤作動やエラーを指す技術用語として1950年代に登場しました。

1970年代から1980年代にかけて、ビデオアートやデジタルアートが発展する中で、アナログ信号の歪みやテレビの映像ノイズを表現の一部として利用するアーティストが現れました。特に、ナム・ジュン・パイクなどのビデオアーティストは、電波の干渉や磁気テープの乱れを意図的に用いることで、視覚的な実験を行いました。

1990年代以降、コンピュータの普及とともに、デジタルデータの破損やソフトウェアのバグを意図的に利用する手法が確立され、現代的なグリッチアートとしてのスタイルが形成されました。特に、インターネットとSNSの発展により、グリッチアートの作品は急速に広まり、ポストデジタル時代の新たな美術表現として認識されるようになりました。

グリッチアートの技法と特徴

グリッチアートは、意図的にエラーを生み出し、それを美的な要素として活用する技法が特徴です。主な手法として、以下のようなものがあります。

1つ目の手法はデータベンディングです。これは、画像や音声データをテキストエディタやオーディオソフトウェアで開き、コードを意図的に改変することで、デジタルノイズや色彩の乱れを作り出す方法です。

2つ目はビデオフィードバックで、アナログテレビやデジタルディスプレイの信号を意図的に乱し、映像の歪みや反復パターンを作り出します。この技法は、映像アートの分野で広く使用されています。

3つ目はソフトウェアグリッチで、画像編集ソフトウェアや3Dレンダリングプログラムのバグを利用し、意図しないビジュアルエフェクトを引き出す方法です。特に、PhotoshopやAfter Effectsのエラーを応用して作品を制作するアーティストが増えています。

グリッチアートの活用とマーケット

グリッチアートは、デジタルアート、映像制作、ゲームデザイン、広告などの幅広い分野で活用されています。特に、テクノロジーとアートの融合を象徴するスタイルとして、現代アートのシーンで注目を集めています。

また、音楽やファッションの分野でも影響を与えており、アルバムカバーやミュージックビデオのビジュアルデザインにグリッチエフェクトが多用されています。さらに、アパレルブランドやグラフィックデザインにも取り入れられ、ポストデジタル時代の表現手法として確立されています。

さらに、NFT(非代替性トークン)の市場においても、グリッチアートはデジタルアートの一ジャンルとして人気が高まっています。アーティストがブロックチェーン技術を活用して作品を販売し、デジタルアートの価値を新たに定義する動きが広がっています。

グリッチアートの未来と課題

グリッチアートは、テクノロジーの発展とともに新たな表現方法が生まれ続けていますが、一方で意図的なエラーの再現性が課題とされています。偶然の要素が大きいため、作品の制御が難しく、安定した制作方法が確立しにくいという特性があります。

また、グリッチアートの拡張性として、AIとの融合が期待されています。AIによる自動生成技術を活用することで、予測不能なグリッチエフェクトをプログラムで再現し、新たな創造性を生み出す可能性が広がっています。

さらに、デジタルデータの破損や技術的な欠陥を活用するというコンセプトが、将来的に「ノイズとアートの境界を再定義する」ことにつながると考えられています。グリッチアートは、デジタル時代の芸術のあり方を問い直す重要な役割を担っているのです。

まとめ

グリッチアートは、デジタルエラーを美術表現に昇華する技法として、映像、デザイン、音楽、ファッションなど多様な分野で活用されています。

今後も、テクノロジーの進化とともに、新たなアプローチが生まれ、ポストデジタル時代のアートとしてさらなる発展を遂げていくでしょう。