修了書やディプロマを作るなら?今さら聞けないディプロマ印刷のポイント

「修了書」と「ディプロマ」は、どちらも学びの成果を証明する文書ですが、その意味や用途には明確な違いがあります。

発行元の機関や対象となる教育内容によって、それぞれ適した使い分けが求められます。

本記事では、ディプロマ印刷を検討する際に知っておきたい、両者の定義と実務的な違いについて詳しく解説します。

▼もっと見る▼

ディプロマと修了書の違いってなに?

「ディプロマ」と「修了書」は、どちらも学習や研修の成果を証明する文書ですが、用途や意味合いに明確な違いがあります。ディプロマ印刷を検討する際には、これらの違いを正しく理解しておくことが重要です。本記事では、それぞれの特徴や適切な使い分け方について解説します。ディプロマ印刷や修了書作成に携わる方にとって、知っておくべき基本的な知識を網羅しています。

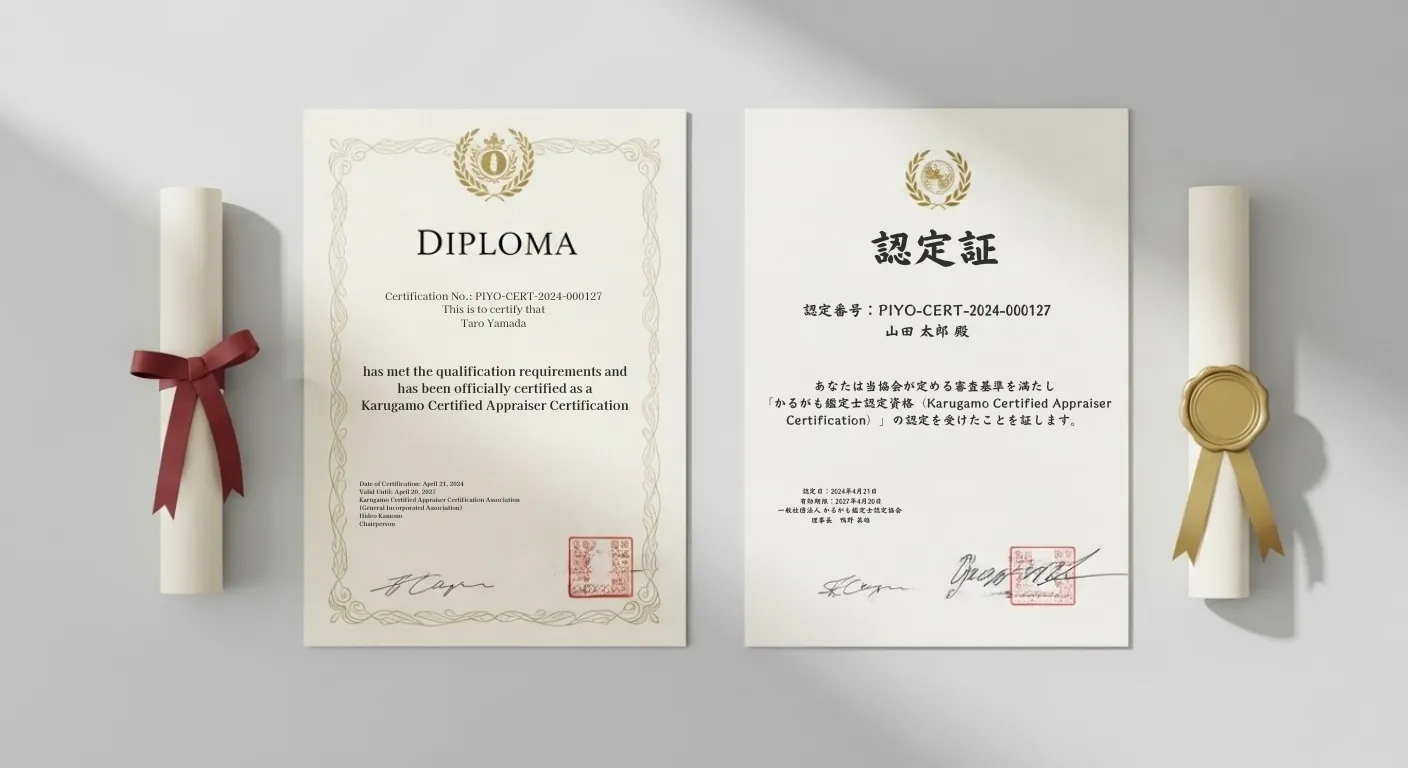

ディプロマとは学位や資格の証明書

「ディプロマ(Diploma)」は、主に高等教育機関や認定団体によって授与される、学位または専門的な資格の証明書です。大学や専門学校などで一定の課程を修了したことを示す正式な文書であり、教育課程を修めたことや専門スキルの取得を証明する目的で発行されます。ディプロマ印刷では、正式な書類としての信頼性を担保するために、高品質な用紙や加工が必要とされます。ディプロマ印刷の工程では、正確な内容と高級感のある仕上がりが求められるため、デザインや印刷方式においても特別な配慮が必要です。ディプロマ印刷の用途は、海外留学、資格証明、社外提出など幅広く、重要書類としての扱いを受けます。

修了書とは研修や講座の参加証明書

「修了書」は、講座やセミナー、研修などのプログラムを最後まで受講したことを証明する文書です。一般的に評価や試験を伴わないケースも多く、一定の時間をかけて学習に取り組んだ事実を示す役割を持ちます。修了書は、学習の節目を示す証明書として、ビジネス研修や教育講座の現場で活用されます。修了書のデザインは、受講者のモチベーションにも影響するため、視認性や品位に配慮した印刷が重要です。修了書の印刷では、納期やコストのバランスを見ながら適切な用紙を選定し、見やすく信頼性のある資料として提供することが求められます。修了書印刷のニーズは年々高まり、少部数対応や短納期への柔軟な対応も評価されています。

目的や内容によって使い分けが必要

ディプロマと修了書は、対象となる教育内容や評価方法に応じて適切に選ぶ必要があります。例えば、専門的なスキルや知識の修得を証明したい場合はディプロマが適しており、参加事実や経験を証明する目的であれば修了書が適切です。ディプロマ印刷では、正式な資格証明を意識した厳格な体裁と仕様が要求されますが、修了書印刷は、シンプルかつ迅速な対応が求められます。また、ディプロマ印刷は卒業式などの公式な場面で多く利用され、修了書印刷は業務研修や学習塾などの柔軟な教育シーンで多用されます。それぞれの文書の目的に合わせた設計が、最終的な印象を大きく左右します。

印刷仕様にも違いがある

両者の違いは、印刷物としての仕様にも現れます。ディプロマでは、厚手の用紙や高級感のある加工が好まれる一方で、修了書はコストやスピードを重視した簡易な仕上がりが選ばれることもあります。印刷形式や加工内容の選定は、受け取る側に与える印象にも大きく影響します。ディプロマ印刷では箔押しやエンボスなどの高級加工が選ばれる一方、修了書印刷では汎用性の高いオンデマンド印刷が多く用いられています。ディプロマ印刷の成功は、受け取った人に特別感や達成感を与えることがカギとなり、修了書印刷の評価は、正確さと効率性にかかっています。こうした違いを踏まえて、発注前に印刷仕様を明確にすることが重要です。

以上のように、修了書とディプロマは、それぞれ目的や役割に応じて使い分けるべき証明書です。印刷物としての仕上がりにも違いがあるため、制作時には内容と対象者に応じた適切な判断が求められます。ディプロマ印刷の成功には、書類としての信頼性と見た目の格式が必要不可欠です。一方、修了書印刷では、手軽さと実用性を重視したデザインと運用がポイントとなります。用途に合わせた印刷戦略を立てることで、どちらも効果的に活用できます。

ディプロマ印刷でよく使われる用紙とその特徴

ディプロマ印刷では、見た目の印象や保存性が重要になるため、用紙の選定が仕上がりに大きな影響を与えます。ディプロマ印刷の品質を左右するのが、どんな紙を使うかという点。この記事では、実際に使われることの多い代表的な用紙と、それぞれの特徴を紹介していきます。

上質紙はシンプルかつ実用的

白色度が高く書き込みやすい上質紙は、ディプロマ印刷でも定番の素材です。見た目にクセがなく、どんなデザインにもなじみやすいため、シンプルで実用的な修了書や認定証に適しています。また、スタンプや手書きの署名がにじみにくいという点でも扱いやすく、多くの印刷会社で対応しています。コストを抑えつつ品位のある仕上がりが求められる場合におすすめです。

ケント紙は硬質でフォーマル感あり

表面が滑らかでしっかりとした質感が特徴のケント紙は、格式のあるディプロマや表彰状によく使われます。厚みと硬さがあるため、手に取ったときに重みがあり、信頼感を与える効果があります。印刷時の発色も良く、落ち着いたデザインとの相性も抜群です。見た目にもフォーマルな印象を与えたい場面で活用されています。

マーメイド紙は風合いと高級感を両立

表面に繊細な凹凸があるマーメイド紙は、手触りの良さと見た目の高級感が魅力の用紙です。格式ばらず、柔らかい印象のディプロマを作りたいときに適しています。カラーバリエーションも豊富で、ナチュラルな色味を選べば、落ち着いた雰囲気を演出できます。企業の内製研修やクリエイティブ系のスクール修了証にもよく使われています。

ヴァンヌーボ紙はアート性と存在感が魅力

上質でやや厚みのあるヴァンヌーボ紙は、アート系の証明書やデザイン性を重視するディプロマに適しています。独特の風合いとマットな質感があり、印刷インキとの相性も良好です。上品で柔らかい印象を与えるため、女性向けやクリエイティブ業界向けの印刷物として選ばれることも。個性的で記憶に残るディプロマを演出できます。

印刷の仕上がりを左右する用紙選び

ディプロマ印刷において、用紙は単なる“紙”ではなく、仕上がりの質感や印象を左右する重要な要素です。目的や対象者に合わせて最適な素材を選ぶことが、価値ある1枚を作る第一歩になります。印刷会社との相談時には、用途やデザインに応じて用紙の特徴を踏まえたうえで選定することが大切です。

見た目が決まる!フォントとレイアウトのコツ

ディプロマや修了書の印象を大きく左右するのが、フォントとレイアウトのデザインです。フォント選びや配置のバランスによって、上品にもカジュアルにも見せられます。この記事では、読みやすく品のある仕上がりを目指すためのポイントを解説します。

フォントは「格調高く」が基本

ディプロマに適したフォントは、格式や信頼感を演出できるものです。明朝体やセリフ体など、縦横の線に強弱があるフォントがよく使われます。特に「賞状用紙」に印刷する場合には、文字がきれいに映えるフォントを選ぶと美しく見えます。一方でゴシック体や手書き風フォントはカジュアルな印象を与えるため、用途によって使い分けるのが理想です。フォントは多くても2種類に抑え、統一感を意識しましょう。

文字サイズと行間のバランスに注意

タイトルや受賞者名にはやや大きめのフォントサイズを使うと見栄えが良くなります。本文は読みやすさを優先して、行間をやや広めにとるのがポイントです。たとえばタイトルを18pt、本文を12pt程度で統一し、行間はフォントサイズの1.5倍程度を目安に設定すると、全体のバランスが整います。また、あまり文字を詰め込みすぎると窮屈な印象になるため、空白(ホワイトスペース)をうまく活用することも重要です。

中央配置は定番で美しく決まる

多くのディプロマは全体を中央揃えで構成すると整った印象になります。タイトル、本文、日付、署名といった構成要素をそれぞれ中央に配置することで、フォーマルかつ落ち着いたレイアウトに仕上がります。ただし、バランスを取るために、タイトルと署名部分の間には少し余白を設けると、読みやすさも向上します。全体を中心に集約させることで、視線の流れも自然に導かれるのが利点です。

強調ポイントは絞るのがコツ

すべてを目立たせようとすると、かえって全体がぼやけた印象になります。強調したい部分を1〜2カ所に絞ることで、伝えたいメッセージがより明確になります。たとえば受賞者の名前や「修了証」の文字にだけ太字や大きめのサイズを使うなど、意図的に差をつけることで印象に残るレイアウトになります。視線誘導を意識することが、美しいディプロマづくりの鍵です。

仕上がりを左右する細部の調整

レイアウトでは、細かい位置や余白の調整も印象を左右します。文字が微妙にズレているだけでも「ずれて見える」と感じられるため、目視だけでなくガイドやグリッド機能を活用することをおすすめします。整列の精度を高めることで、よりプロフェッショナルな仕上がりになります。見た目の美しさを追求するためにも、最後は全体のバランスを冷静にチェックすることが大切です。

オーダー前に確認したい印刷方法と納期の話

ディプロマや修了書を印刷する際には、印刷方法と納期の確認が欠かせません。用途や予算、納品希望日に応じた選択が必要です。この記事では代表的な印刷方法の特徴と、納期の考え方について整理し、スムーズな印刷依頼につなげるためのポイントを解説します。

オンデマンド印刷の特徴とメリット

オンデマンド印刷は小ロット対応に優れた印刷方式で、必要な部数だけ短時間で出力できるのが特徴です。大量印刷に比べて単価はやや高めになるものの、修了書やディプロマなど枚数の限られた印刷物には適しています。データ入稿後すぐに印刷できるため、急ぎの対応にも柔軟で、校正から納品までが比較的短期間で完結します。変更が発生しやすい案件でも、フレキシブルに対応できる点が大きなメリットです。

オフセット印刷との違いとは?

オフセット印刷は高品質かつ大量印刷に適した方式で、商業印刷などによく使われます。印刷前に版を作成する必要があるため、初期費用と準備時間はオンデマンドよりもかかりますが、部数が多いほど1枚あたりのコストが抑えられるのが利点です。ディプロマ印刷においても、数百枚単位での発注や、細かい仕上がりにこだわる場合に選択肢となります。品質重視の案件には最適です。

加工やオプションで納期が変わる理由

印刷物に箔押しやエンボス加工などの特殊加工を加える場合、通常よりも納期に余裕を持つ必要があります。加工工程には専門的な作業と乾燥時間が必要となるため、1日~数日分の追加期間が必要になるケースが一般的です。レイアウト確定後に加工内容を決定するのではなく、事前に仕様を明確にしておくことで、全体のスケジュール管理がしやすくなります。納期に間に合わせるには、早めの相談が重要です。

印刷前に確認したい納期の目安

ディプロマや修了書の納期は、通常1週間前後が目安とされます。ただし、土日をはさむ場合や、大量部数、特殊加工がある場合には2週間以上かかる可能性もあります。オンデマンド印刷であれば、校了後1~3営業日での納品が可能なことも多く、急ぎの案件に適しています。納品希望日がある場合は、逆算してスケジュールを組み、余裕を持って発注することがトラブル回避につながります。

トラブルを防ぐ!ディプロマ印刷のチェックポイント

ディプロマ印刷では、納品後にミスに気づくとやり直しが難しくなるため、事前確認がとても重要です。この記事では、印刷トラブルを未然に防ぐためのチェック項目を紹介します。発注前にどこを確認すべきかを把握しておくことで、スムーズな進行と正確な仕上がりが実現できます。

誤字脱字・名前の確認

もっとも多いミスが、名前や肩書き、日付などの表記ミスです。とくに名前の漢字の誤りやローマ字表記のミスは、印刷後では修正できないことが多いため、必ず第三者によるダブルチェックを行うようにしましょう。卒業証書や修了書などでは、公的効力をもつ場合もあるため、1文字の違いでも信頼に関わります。固有名詞はとくに慎重に確認しましょう。

日付と番号の整合性

日付の元号と西暦の混在や、通し番号の重複も見落としやすいポイントです。日付の記載方法は発行団体の方針によって異なるため、和暦・西暦の統一や表記の形式(例:令和6年4月/2024.4.1など)を事前に決めておく必要があります。また、ナンバリングがある場合は、番号の重複や抜け番号がないかも確認しましょう。日付確認は、最終チェックで必ず見直すようにします。

レイアウトの最終確認

印刷前に実際のサイズや配置バランスを確認することが重要です。PC上では正しく見えていても、印刷時には文字が切れたり中央揃えになっていなかったりすることがあります。プリントアウトやPDFで確認し、行間や余白などに問題がないかチェックしておきましょう。実寸確認によって、視認性や完成度に大きな差が出ます。

ロゴ・サインの画質チェック

ロゴマークや署名の画像データは、解像度が低いと印刷時にぼやける原因になります。300dpi以上の高解像度データを使用するのが基本で、背景透過のPNGやベクターデータが望ましいとされています。また、色味やサイズも印刷用に調整しておくと、仕上がりが一層整います。高解像度の素材準備は、仕上がりの品質を左右するポイントです。

まとめ

「修了書」と「ディプロマ」は、いずれも教育や研修の成果を示す文書ですが、発行目的や対象、形式に違いがあります。

ディプロマ印刷では、より格式のある印刷仕様やデザインが求められる傾向があるため、用途に応じた紙質やレイアウトの選定が重要です。

適切な用語選びと印刷設計によって、受け取る側の信頼感や満足度を高めることができるでしょう。

▶表彰状・賞状印刷TOPへ戻る